Его перу принадлежат: роман «Золотое колесо», повести и рассказы «Судьба Чу Якуба», «Енджи-Ханум, обойденная счастьем», «Кремневый скол», «Царь Хилцисов», «Пожиратели голубей», «Игольное ушко», «Фарисеи», «Быстроногий олень» и др. Доктор филологических наук, профессор Маргарита Глебовна Ладариа в свое время охарактеризовала «Золотое колесо» как феномен абхазской романистики. На мой взгляд, следует отметить, что ряд притч и новелл, составляющих художественную ткань романа, был создан на абхазском языке. Они вошли в прозаический сборник «Быстроногий олень». Универсальный творческий опыт Даура стал отражением его удивительных возможностей полноценно творить на двух языках. «В фольклоре как бы весь народ участвует в творчестве, не перепоручая его литераторам. Это и есть твои корни…», – отмечал Даур Зантария в одном из интервью поэту Игорю Сиду. Примечательно, что Даур, с поразительной изощренностью переосмысливая, перерабатывая современные абхазские байки и небылицы, тонко, органично и скупо вплетая их в образную ткань своих произведений, с таким же смаком мог пересказывать их своим друзьям задолго до появления черновых вариантов и рукописей. И это была своеобразная репетиция, помогавшая ему вжиться в тот или иной образ, в ту или иную историю. Не раз я был очевидцем, как Даур часами мог поддерживать разговор с искушенными тамышскими острословами, в моменте стараясь перещеголять их в красноречии. Читая роман «Золотое колесо», даже по каким-то полутонам, едва уловимым движениям, отголоскам слов героев Даура, узнаю их прототипов и испытываю от этого невыразимое наслаждение. Как эффектно и оригинально вводит писатель в свой лексико-стилистический арсенал мингрельские выражения «адзондз», «Мазакуаль», вызывающие невольную усмешку у каждого абхаза в силу чужеродности и случайности этих мингрелизмов. «Именно вследствие легкой усвояемости своего языка мингрелы, несмотря на отсутствие письменности, слывут активными ассимиляторами», – как бы между прочим заметит Даур в главе «О бренности телесного».

Чего стоит одна только сцена импровизированной беседы Батала и Платона в главе «О слове изреченном»: «Егей, жизнь! – вздохнул Батал, приглашая в молчаливой беседе присоединиться к его раздумьям. Приглашал он, разумеется, Платона к молчаливому диалогу, при котором по одному слову и междометию, произнесенному раз в полчаса, собеседники удостоверяются, что думают об одном и том же, как если бы говорили вслух». Внешне роман «Золотое колесо» как будто бы написан в обычном беллетристическом стиле. На первый взгляд, по калейдоскопической смене разнохарактерных событий, описываемых Д. Зантария, может сложиться ложное впечатление о романе как о произведении, рассчитанном на массового читателя.

Но, на мой взгляд, это всего лишь преднамеренно созданный автором удобный фон (внешний контур), дающий ему возможность высветить, обнаружить скрытый метафорический пласт, укрупнить какие-то важные символы и детали. Условности, часто допускаемые писателем, повествование, приобретающее характер и свойство современного мифомышления, позволяют ему совместить в рамках даже отдельной небольшой главы сюжеты, казалось бы, совершенно несовместимые и не имеющие ничего общего между собой.

Так, в главе «О бренности телесного» автор, не нарушая сквозной линии романа, достаточно искусно соединяет занимательные рассказы о приезде в Абхазию 84-летнего французского спортсмена Крачковски и русского ученого Лодкина (якобы подозреваемого в сотрудничестве с ЦРУ), о странностях и чудачествах отца Иоанна («...Поп наш записывает в тетрадь голоса лягушек, злословили сельчане, недовольные тем, что он занимал их детей в классе в самую страду...») и феноменальных лингвистических познаниях академика Марра («Чтобы освоить абхазский язык, Николаю Яковлевичу Марру понадобилось двенадцать часов: именно столько ученый ехал в поезде «Тифлис – Сухум», случившись в компании приятеля, батюшки Иоанна...»).

В чем же заключается тайна литературного ремесла, которым так хорошо владел прозаик? На мой взгляд, он изобретал те или иные стилистические и композиционные приемы непосредственно в процессе развития темы, образа, подчас по необходимости скупо комментируя ход событий, как бы извне. Словно играючи подтрунивая над своими персонажами, автор подсказывает нам, как будут складываться обстоятельства в дальнейшем: «...Но чтобы рассказать все сначала, надо и начать сначала. Но начать с Крачковски, а Лодкин подождет, он младший. Произошло это одновременно: почта принесла письмо от мосье Крачковски и приехал Лодкин».

Роман «Золотое колесо» содержит достаточно много познавательно-ассоциативной информации, заведомо утрированной фактографии, сопутствующей основному рассказу. Мне кажется, что в этом плане проза Даура Зантария несколько отдаленно напоминает борхесовскую манеру повествования. Невольно приходят на память слова американского писателя Джона Барта: «...Рассказы Борхеса – не только постраничные примечания к воображаемым текстам, но вообще постскриптум ко всему корпусу литературы». Соотношение реального и вымышленного в прозе Д. Зантария построено по принципу некоего зеркального взаимоотражения образов: «В отличие от земных владычиц, которые сначала бывали милыми детьми, наливающимися девицами и только потом становились грозными и сладострастными женщинами, у Владычицы Вод судьба оказалась вывернутой, как ступни. Ей пришлось пережить обратное: она сперва была величественной царицей, а затем превратилась в ребячливую и похотливую русалку».

Характерно, что в условном (воображаемом) романном пространстве, созданном Дауром Зантария, сосуществуют, как бы подспудно взаимодействуя, перетекая (переходя) друг в друга, современный деревенский и городской фольклор.

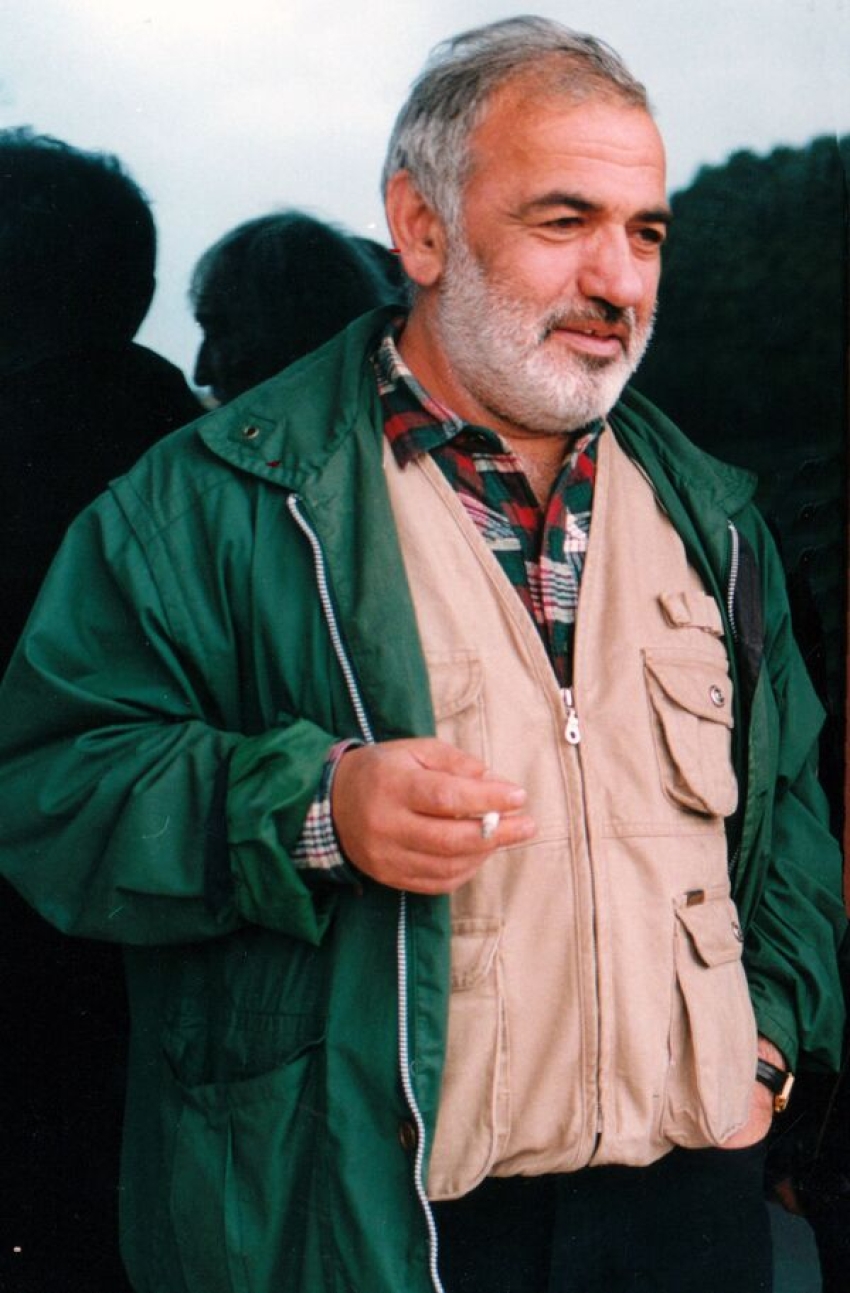

Даур вырос в деревне, но его молодость связана преимущественно с городом. Причем и в городе, и в деревне он всегда проявлял особый пытливый интерес к жизни людей, как бы находившихся на задворках, на обочине жизни. И как раз прототипами наиболее ярких его персонажей являются именно такие, незаметные обитатели Сухума и его окрестностей.

Я думаю, что «полнокровность» и художественную насыщенность произведений самого Даура Зантария во многом можно объяснить все тем же хорошим знанием жизни города и села, неподдельным, весьма искренним вниманием к нелегким судьбам простых, незаметных людей.

Интересную оценку, многопланово совмещающую в себе характеристику личностных качеств и неповторимых свойств писательской индивидуальности Даура Зантария, дала в свое время Татьяна Бек: «Читая созданные этим замечательным грустным, лукавым и певуче-экзистенциальным лириком с острейшим чувством рубежа эпох притчи, столбенеешь перед чудом интонации (то ли светлое отчаянье, то ли восторженный ужас – в любом случае: честная полнота отдельного бытия) и еще изумляешься предвидению говорящего. Он, получается, знал, что уйдет очень скоро. Он, стремительно прибавляя шаг, спешил к уже ушедшим».

Ранние литературные изыскания Д. Зантария связаны с поэзией. Начинал он со стихов. Думаю, немногие знают о том, что, еще учась в седьмом (или восьмом) классе Тамышской средней школы, он дерзнул перевести на абхазский язык некоторые любимые отрывки «Евгения Онегина» и «Руслана и Людмилы». А уже в девятом и десятом классах великолепно перевел на родной язык кое-что из «Персидских мотивов» С. Есенина, ласкающее всем нам слух стихотворение «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...», замечательные лирические миниатюры А. Блока «Коршун», «Милый друг, и в этом тихом доме...» и др.

Помню, в школьные годы Даур прочитал мне свой перевод стихотворения С. Есенина «Каждый труд благослови, удача...». По его аккуратному, убористому почерку, новым исправлениям, внесенным в текст рукописи, было видно, что он старался сохранить смысл и художественные особенности оригинала. Работа над вышеупомянутыми стихами русских классиков отразила удивительную способность молодого абхазского литератора воспроизводить их чувства, мысли и настроения уникальными выразительными возможностями абхазского языка, которым он владел великолепно.

В школьные годы Даур увлекался Надсоном (не странно ли?), а во время учебы в Сухумском педагогическом институте (1970 – 1975), работая над своими собственными поэтическими и прозаическими произведениями (писал он тогда в основном на абхазском), время от времени возвращался к переводам. Хорошо помню, с какой одухотворенностью и самоотдачей работал он тогда над переводом «Скифов» А. Блока, стихотворений Федерико Гарсии Лорки («Прелюдия», «Гитара»), Мигеля Эрнандеса, других испанских поэтов. Неплохо владея немецким языком, он пытался переводить с оригинала некоторые стихотворения Гете. На письменном столе Даура рядом с книгами русских и испанских поэтов ХХ века лежали сборники стихов Шарля Бодлера, Гийома Аполлинера, Артюра Рембо и Поль-Мари Верлена. Его настольными книгами стали также произведения Достоевского, Кафки, Камю, Сартра, Томаса Вулфа. Отрывки произведений Джойса он отыскивал в каких-то старых журналах. Проявлял большой интерес к философии Гегеля, Ницше, Шопенгауэра, Фрейда, хотя в те годы не так-то просто было найти их труды. На мой взгляд, по природе своей Даур был прирожденным поэтом. Начинал он писать свои собственные лирические произведения на абхазском языке, на первых порах устоявшимися классическими размерами, а позже – в семидесятых и начале восьмидесятых годов – верлибром. Его поэзия и проза во многом созвучны. В недрах его раннего поэтического творчества вызревали зерна самобытной психологической прозы. Интересные и оригинальные поэтические вкрапления мы встречаем нередко в рассказах, повестях Даура Зантария (в частности, в замечательном произведении «Кремневый скол», а также в романе «Золотое колесо»). Стихотворение «Кто-то постучался мне в дверь...» посвящено любви. Лирическое событие, положенное в основу произведения, – загадочный стук в дверь в полночь и неожиданное появление любимой после долгой разлуки (тема, на первый взгляд, как будто бы банальная...) – становится мощным волевым импульсом, дающим лирическому герою ощутить прилив сил, энергии, очистительную свежесть чувств, выразить свое внутреннее состояние.

Поэт весьма утонченно продемонстрировал этим стихом, что богатый и достаточно гибкий абхазский литературный язык в состоянии передать сложную сферу взаимоотношений влюбленных, несмотря на то, что долгое время эти чувства и душевные излияния несколько затушевывались абхазской литературой в силу излишней и неоправданной, на мой взгляд, фетишизации патриархальных устоев.

Лирика Даура Зантария довоенного периода (речь, разумеется, идет о грузино-абхазской войне. – В. З.) благодаря своей эмоциональной насыщенности, а в некоторой степени исповедальности и мелодичности, в 70–80-е годы привлекла внимание молодых абхазских музыкантов и эстрадных певцов. Следует сказать несколько слов и о стихах поэта, написанных на русском языке. Насыщенные глубокими раздумьями о времени и о себе, во многом автопсихологичные, они успели стать достоянием не только современной абхазской, но и русской медитативной лирики. Одним из наиболее удачных примеров космизма художественно-философского мироощущения Даура является стихотворение «Ночь над деревней беспредельно глубока»:

Ночь над деревней

беспредельно глубока,

Повсюду тишина –

в объёме целокупном.

Что дальний лай собак,

что ближний звон

сверчка –

Всё стало чуждо,

и роднее звёздный купол.

Так телом я ленив,

и так душа легка!

Куда спешит душа

из оболочки грубой?

А если всё – обман,

зачем тогда тоска,

И что это за речь

невольно шепчут губы?..

Душа, ты полетишь

по Млечному Пути,

Где множество родных

теней обнять удастся,

Пред тем, как и тебе

придёт пора врасти

В тот мир, где суждено

забыться и остаться, –

Откуда и мой дед

не захотел уйти,

Умевший из любых

скитаний возвращаться.

Владимир ЗАНТАРИА,

доктор филологических наук, академик АНА