И спустя почти сорок лет решилась, наконец, написать о ней. Безоговорочно могу сказать: она из немногих, кто оказал влияние на мое отношение к жизни. Своей удивительной чуткостью и тишиной. Рядом с ней невольно прислушиваешься – к ее мыслям, которые будто передаются и начинают звучать в тебе, к самому себе. Какая-то чистая струна внутри нее побуждает к этому. Окружающий мир становится ясным и простым, словно с него, как с переводной картинки, сняли пленку…

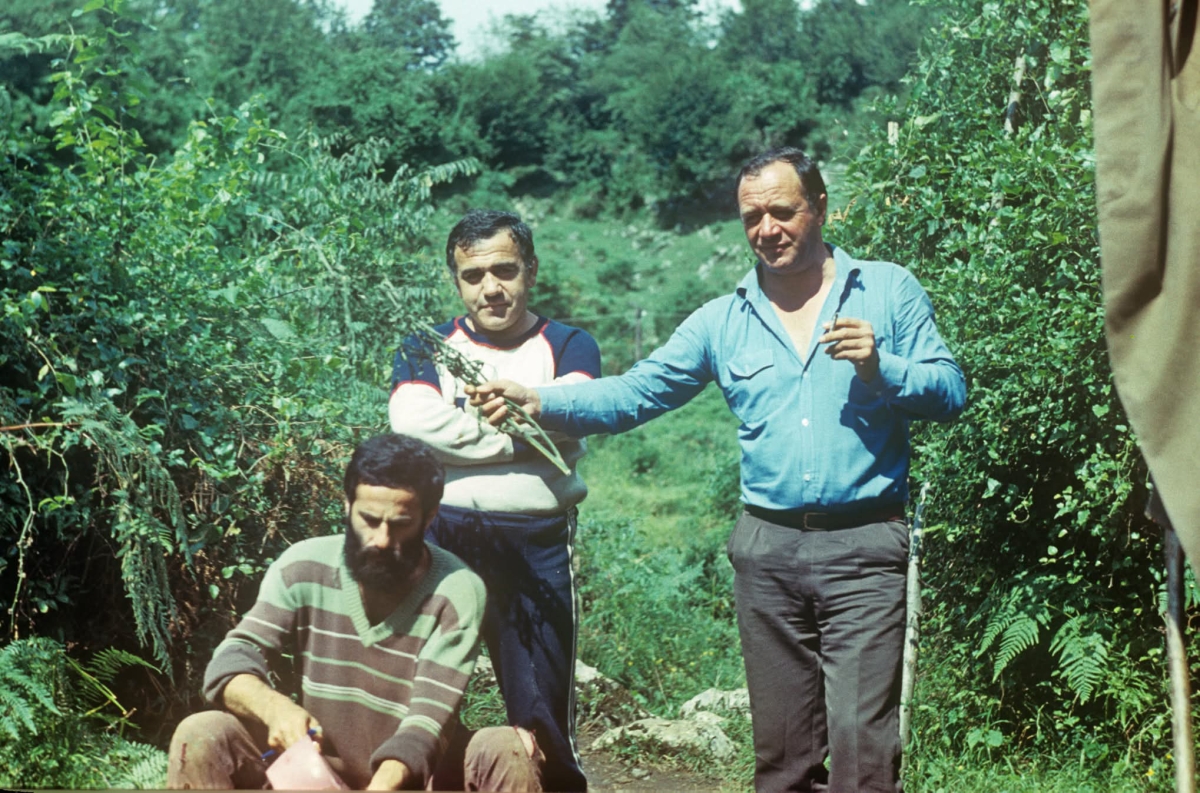

Когда сегодня мы говорим о поре нашего знакомства в археологическом лагере в селе Хуап, я понимаю, что у нее самой тогда было немало сложностей и переживаний. Отношение к истории было делом святым и точно выверенным, и она привыкла брать на себя много и несла с достоинством. С юности знала, насколько это важно. Они с Мушни Хварцкия вели исследования пещеры Мачагуа-ипа – памятника каменного века, и каждая находка не имела цены. Помню, один раз мне тоже довелось поработать – в качестве инструмента Нина вручила мне маленькую кисточку.

Нина рассказывает, что впервые приехала в Абхазию летом 1986 года с друзьями и собакой Мотей. И уже спустя несколько дней как-то удивительно вписалась не только в работу на Сухумской крепости, но и в размеренную жизнь местного сообщества.

Ее пшеничные волосы, непослушно выбивающиеся из-под косынки, взгляд выхватывал издалека из множества опущенных над раскрытым раскопом голов, а когда она поднимала голову навстречу подошедшему, тот невольно поражался сиянию ее глаз цвета незабудки.

Пожалуй, только сейчас я узнаю, какое искрометное у Нины чувство юмора. Она совершенно серьезно рассказывает, как собачка Мотя, сама того не ожидая, стала кормилицей всей экспедиции. Поскольку рядом с Сухумской крепостью располагался известный ресторан «Диоскурия», участники экспедиции по утрам пили там кофе. Конечно, с ними была и Мотя. Так вот, своими изысканными манерами, красотой и кротким нравом эта собака покорила сердце директора ресторана по имени Шота. Он часто заглядывал к ребятам, интересовался ходом раскопок, а когда ресторан, наконец, покидал последний посетитель, в крепость неизменно приносили пакеты со свежайшими продуктами, которые оставались после закрытия ресторана. Со скромной ремаркой: для Моти.

Как уточняет Нина, благодаря обаянию Моти все участники экспедиции в течение археологического сезона питались вполне сносно. И некоторые даже прибавили в весе.

Когда подошла пора возвращаться в Ленинград, выяснилось, что документы Моти пропали. Нине пришлось обратиться в ветслужбу, и пожилой ветеринар, расспросив, большая ли собака и привита ли, за весьма ощутимую плату согласился выписать ей новый паспорт, в котором было сказано: «Кобел. Сенбернар». При этом красавица Мотя представляла собой помесь курцхара с эрдельтерьером женского пола.

При погрузке в самолет в Сухумском аэропорту несоответствия никто не заметил…

Кто бы мог подумать, что Нина, хрупкая, молчаливая и задумчивая девушка, спустя восемь лет привезет в воюющую Абхазию три десятка добровольцев с опытом ведения военных действий на Балканах, в Карабахе и Приднестровье, организует поставки медикаментов, будет договариваться с медучреждениями о лечении детей и раненых, сама разносить продукты нуждающимся семьям, разделит судьбу оказавшихся в блокадном Ткуарчале и вести дневник в общей тетрадке с недостающими страницами, описывая все происходящее с любовью к людям, к стране, которую она воспринимает как свою.

Обнимаю море

В этом году я особенно ждала приезда Нины в Абхазию, но обстоятельства все не давали ей вылететь. И вот в последние дни августа я получила сообщение: Обнимаю море…

Значит, Нина уже в Гудауте. Через несколько дней мы встретились, я задавала вопросы, Нина рассказывала. Впервые мы говорили вдвоем, без свидетелей, и могли быть предельно откровенны.

По моей просьбе Нина привезла в Абхазию свой дневник военной поры, в котором записывала день за днем, хроникально, сухо, без сантиментов – встречи (коротко), значимые реплики, события, наблюдения. Она пишет: у нас, мы…

Дневник начинается 20 октября и заканчивается 6 декабря 1992 года.

Больше записей в этой тетрадке нет. 6 декабря 1992 года в ночном бою за местечко Лашкиндар был убит Мушни Хварцкия.

Дневник начинается с возвращения Нины в воюющую Абхазию из Петербурга, куда была вынуждена вылететь накануне войны, потому что племянник попал под машину и нужна была ее помощь.

Нина говорит, что сам факт, что ее не было рядом с Мушни в день начала войны, развязал ему руки: он был сосредоточен только на том, что должен был делать как солдат.

А в это время Нина в Петербурге – безо всяких просьб, просто, потому что знает: НАДО, набирает группу добровольцев и отправляет их в Абхазию. Признается, что не представляла, что такое возможно: парни сами появлялись перед ней, как по заказу. Прибыв в Абхазию, они составили подразделение, воевавшее под командованием Мушни Хварцкия, а после его гибели перешли под личное командование Владимира Аршба.

Среди набранных Ниной добровольцев несколько спецназовцев. Некоторые награждены, но не все, кто этого достоин.

– Это вопрос справедливости, – считал ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Адгур Адзынба, воевавший вместе с ребятами из подразделения Мушни Хварцкия и являвшийся свидетелем их подвигов. К сожалению, Адгуру Павловичу Адзынба не удалось довести до конца задуманное: 1 декабря 2021 года он умер от ковида.

Мы с Адгуром незадолго до случившегося ездили к Нине, уточняли имена, фамилии добровольцев, поскольку, учитывая обстановку вокруг Абхазии в то время, они воевали у нас не под своими настоящими именами. Мы составили список добровольцев из спецназа, некоторые из которых погибли.

А во время нашей недавней встречи Нина рассказала, что из воинов, что героически проявили себя у нас в 1992–1993 годах, некоторые и сегодня – в том числе и вместе с нашими ребятами – сражаются за свободу и справедливость на фронтах Специальной военной операции. Ведь когда они помогали нам отстоять нашу независимость, во всяком случае, одному из них было 17 лет.

Помню, что в день Победы и Независимости лет 15 назад я приехала к Нине Поляковой в Гудауту, чтобы разделить с ней и горе, и торжество, просто побыть рядом.

В тот день в общем дворе был накрыт большой стол, и пока женщины готовили, расставляли приборы, соседка, молодая женщина, вдруг спросила у Нины: «А что это за значок у вас на груди?»

Поскольку это был орден Леона, скромная, ничего на свете не боящаяся Нина вдруг смутилась…

Вираж судьбы

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., кавалер ордена Леона Нина Полякова (давно уже Нина Евгеньевна) родилась в Ленинграде в семье педагога по русскому языку и литературе Антонины Федоровны и заместителя директора кирпичного завода, специалиста по горному делу Евгения Андреевича Поляковых.

Когда дочери (у Нины есть младшая сестра Татьяна) стали подрастать, отец принял решение оставить должность и стал водить крупногабаритные машины по городам Союза, Европы, исколесил все дороги Ближнего Востока. Начинал ради заработка, а в 1975 году его признали лучшим водителем Европы.

Нина рассказывает, что росли они вместе с двоюродными братьями. Часть года проводили в Ленинграде, часть – в Москве, а лето обычно – в деревне подо Псковом, которая долгое время оставалась оккупированной гитлеровцами.

Дети спали вповалку на широкой кровати, а просыпаясь, разглядывали немецкие газеты, которыми были оклеены стены – вместо обоев. И это был первый исторический урок.

В школьные годы Нина занималась в клубе «Острое перо» при Ленинградском доме журналистов и одновременно была членом клуба «Планета» при Географическом обществе. Мама гордилась, что дочка – многократный победитель городских олимпиад по литературе, поэтому когда Нина подала документы на географический факультет Ленинградского государственного университета, мама была удивлена. Она ведь была уверена, что дочь выберет факультет журналистики или филфак. А вот любимая бабушка Ирина Владимировна, мамина мама, и папа новоявленную студентку поддержали. Папа сказал: «Отлично, доча! Мир увидишь». Его девиз «Via est vita. Дорога – это жизнь» стал и ее девизом.

Когда речь зашла о специализации, Нина отдала предпочтение геоморфологии. Уже в то время в ЛГУ у некоторых студентов (Нина скромно умалчивает, что некоторые – это особо одаренные и интересующиеся) практиковалось свободное посещение, и они вместе с куратором подбирали индивидуальный цикл занятий по своей специальности на разных факультетах. Нина посещала лекции и участвовала в семинарах не только на своем географическом факультете, но и на историческом (археология, антропология), на биологическом (палеонтология четвертичного периода) и других. Кроме того, во время учебы она работала в лаборатории по реставрации костных остатков млекопитающих четвертичного периода Института зоологии АН СССР, а во время написания диплома – в геохронологической лаборатории ЛГУ (получение датировок методом С14).

Предсказания отца сбывались. Полевая практика Нины проходила в Крыму, Польше, на Северо-Западе и территориях Русской равнины.

По распределению ее направили в Минск – в Институт геологии Академии наук Белоруссии. Предстояло работать под руководством известного геолога, демографа, археолога Гаврилы Ивановича Горецкого. Однако, задержавшись в очередной экспедиции, к месту распределения прибыла с опозданием, и ее рабочее место предоставили другому. В Гомеле ей на глаза попалась вывеска «Укргипрониинефть». И хотя все пришлось осваивать с нуля, у нее была работа. Поступила заочно в аспирантуру Института геологии и разведки горючих ископаемых в Москве по специальности «нефтяная геология», но продолжала заниматься геологической датировкой памятников палеолита. В этом она – уникальный специалист на территории постсоветского пространства. А, может быть, и шире. При этом она продолжала участвовать в экспедициях, ведущих археологические разведки по Днепру и его притокам.

Война впервые коснулась ее в июле 1989 года. На раскопках в Хуапе с Ниной был восьмилетний племянник Михаил, Мишка, который героически пережил все перипетии июльского конфликта. Нина отчетливо понимала: в Абхазии назревает война. Все возможно. И она жила интересами Абхазии. С 1986 года Нина с Мушни были уже не просто друзьями, а очень близкими людьми. А после того как по Распоряжению Председателя Президиума Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба в 1991 году был создан Отдельный полк внутренних войск, Мушни все чаще выезжал в Петербург. (Наша газета публиковала воспоминания Сергея Аршба, как они вывозили из Петербурга подготовленное оружие на милицейской машине благодаря фантастическому обаянию Мушни.)

– Мы познакомились на встрече Нового 1983 года, – вспоминает она. – В 1982 году Мушни поступил в аспирантуру ЛОИА АН СССР по специальности «палеолит каменного века». Его научным руководителем был Василий Прокофьевич Любин. Мы сразу стали друзьями и учились друг у друга. Я перенимала у Мушни его терпение и милосердие, а он усиленно штудировал четвертичную геологию, геохронологию. Он был очень талантлив.

Как рассказывают друзья, Мушни обратил внимание на Нину сразу, но не позволил себе открыто проявить чувства.

Они, в общем-то, были похожи: при любых обстоятельствах действовали по обстановке в интересах дела, всегда находили положительную сторону в самой патовой ситуации и начисто – оба – были лишены позы. Для девушки из Ленинграда это было вполне допустимо, но парень с Кавказа? Наверное, в основе такого парадокса – опыт, мудрость и интеллект.

Врач Андрей Тужба рассказывает, что познакомился с Ниной за несколько лет до войны в кофейне у Акопа, которой сегодня присвоено легендарное имя «Брехаловка». Мушни представил симпатичную хрупкую блондинку: «Нина, моя жена», и они с Андреем углубились в свои обычные разговоры.

Судьба распорядилась так, что именно Андрей Тужба в ночь с 6 на 7 декабря в Ткуарчалском госпитале зашивал разорванную осколком голову своего друга Мушни Хварцкия.

А в памяти Нины навсегда глаза и голос Бесика Джинджолия, который 6 декабря поднялся к ним в промозглый холод Ткварчельской квартиры: «Нина, крепись! Ты сильная женщина. Мушни погиб!»

После гибели Мушни Нина еще долго оставалась в Абхазии, только уже в Гудаутском районе, выезжала по делам в Петербург, а после войны основала в Петербурге дневной Центр реабилитации безнадзорных детей, который для сотен детей и подростков города стал вторым домом. Здесь учили трудиться, общаться, давали возможность раскрыть таланты и способности, любить Родину. Керамическая, столярная и швейная мастерские, театральная и анимационная студии, где ребята учились разным ремеслам. Воспитанники Центра объездили всю Европу, представляя русский фольклор. Участвовали в археологических раскопках памятников каменного века на Русской равнине, Алтае, Кавказе. Проехали на велосипедах по историческим и святым местам Северо-Запада. Нина привозила своих воспитанников и в Абхазию – на раскопки, потому что как никто другой знала, как такая простая и прочная связь с историей формирует характер и правильное отношение к жизни.

Несколько последних лет дом Нины в Гудауте заполняется звоном детских голосов уже не спасенных ею от улицы ребят, а их, рожденных в счастливых семьях, детей. И она уверена, что у них все будет хорошо.

О Нине можно рассказывать еще очень много, хотя, конечно, вряд ли я смогу соперничать со своим гениальным современником, писателем Дауром Зантария, запечатлевшим ее образ в романе «Кремневый скол». Прочитайте, найдите время, потому что это реальная жизнь, реальная история.

Фазиль Искандер, Даур Зантария, Руслан Гожба, Вячеслав Чирикба, наш будущий Президент Владислав Ардзинба и другие приезжали в Хуап и считали за честь быть допущенными к участию в раскопках. Потому что речь шла о свидетельствах собственной истории.

Жизнь, по сути, мгновение. В последнее время нам все чаще советуют наслаждаться каждым ее часом…

Этому не так просто научиться. Чтобы ощутить живой пульс бытия, важно наполнять эти мгновения ценным для себя.

Оглядываясь на свой путь, хрупкая, белокожая, синеглазая женщина улыбается печально и цитирует вариации Наума Коржавина на Николая Некрасова.

– Это как раз обо мне:

«Ей жить бы хотелось иначе,

Носить драгоценный наряд.

А кони – все скачут и скачут,

А избы – горят и горят».

Нина ни о чем не жалеет. Она счастлива.

Сегодня она обнимает море. И в водах нашего моря – все самое любимое и ценное для себя.