Битва за Кавказ по праву считается одним из наиболее масштабных сражений Великой Отечественной войны, оказавших существенное влияние на ход и исход Второй мировой войны в целом. Более восьми десятилетий минуло с тех пор, однако споры вокруг ряда проблем и событий тех лет по-прежнему не утихают. И хотя битве за Кавказ посвящено немало научной, публицистической и художественной литературы, и она по-прежнему остается в центре внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей, в ее истории еще остается немало «белых пятен», поэтому многие ее аспекты нуждаются в дальнейшем научном изучении.

Среди получивших широкую известность эпизодов этой битвы – одной из самых продолжительных, изнуряющих и кровопролитных в истории Великой Отечественной стало восхождение отряда советских военных альпинистов на Эльбрус в середине февраля 1943 г., предпринятое для демонтажа двух нацистских флагов, установленных на этой вершине немецкими горными егерями в августе 1942 г. Вместо них предстояло водрузить государственный флаг СССР.

Об этом событии написаны книги и статьи, сняты художественные и документальные фильмы и телерепортажи.

Лишь узкому кругу специалистов, к сожалению, известно, что месяцем ранее советские войска провели в горах Кавказа операцию, мало чем отличавшуюся от февральской. Произошло это в середине января 1943 г. в окрестностях перевала Клухор в схожих с февральскими природно-климатических условиях. Цель – та же, что и восхождение на Эльбрус.

Перевал Клухор (2 781 м над уровнем моря) – один из наиболее удобных горных проходов через Главный Кавказский хребет – с древних времен соединял Северный Кавказ с восточным побережьем Черного моря: через него шла оживленная торговля, перемещение грузов и людей.

В эпоху Абхазского царства перевал Клухор стал путем распространения христианства, и свидетельством тому являются расположенные к северу и югу от него многочисленные храмы.

В XIV–XVI вв. из Себастополиса (современный Сухум) генуэзские купцы доставляли товары на Северный Кавказ и в Поволжье.

В XVIII веке с развитием каботажного морского судоходства, строительством дорог и частыми войнами значение коммуникации через перевал Клухор заметно уменьшилось. А в первой половине XIX в. возникла идея строительства колесной железной дороги. В 1833 г. известный швейцарский исследователь Ф.Дюбуа-де-Монпере, отмечал целесообразность скорейшей ее прокладки в качестве связующего звена между Северным Кавказом и восточным побережьем Черного моря. Он сравнивал дорогу через Клухор с Симплонским тоннелем в Альпах, соединяющим Францию и Италию. В 1895 г. были проведены соответствующие геодезические изыскания, потенциальной целью которых являлась прокладка железной дороги с тоннелем через Главный Кавказский хребет от станции «Невинномысская» до Сухума. Строительство же обычной дороги через перевал Клухор, которой предстояло соединить станицу Баталпашинская (современный Черкесск) и Сухум, было завершено в 1903 г. Эта единственная на Западном Кавказе дорога через Главный Кавказский хребет широко известна как Военно-Сухумская. Протяженность ее перевального участка от Северного до Южного Приюта, на котором возможно лишь пешее либо гужевое сообщение, составляет 45 км. С октября по май в этих местах лежит глубокий снег, практически исключающий передвижение.

В ходе битвы за Кавказ перевал Клухор в очередной раз подтвердил свое ключевое значение в системе межрегиональных коммуникаций. Именно здесь наступавший через западную часть Главного Кавказского хребта к восточному побережью Черного моря 49-й горный армейский корпус Вермахта наносил один из основных ударов по частям и соединениям 46-й армии Закавказского фронта, выделив для этой цели специально созданную Клухорскую боевую группу из состава 1-й горной дивизии (более известна как «Эдельвейс»).

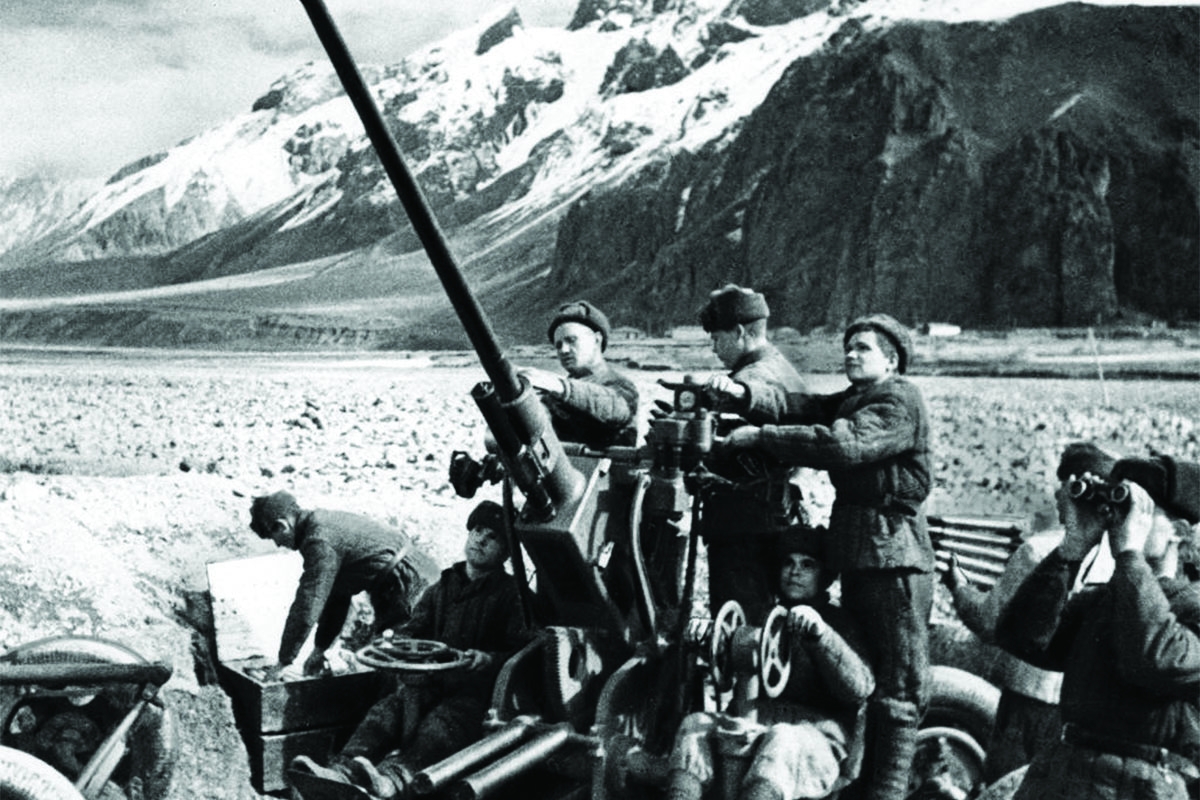

17 августа 1942 г. немцы овладели перевалом Клухор и начали спускаться в долину р. Клыч, рассчитывая прорваться в Закавказье сначала через перевал Хида в верховьях р. Ингур. Однако ввиду стремительного изменения оперативной обстановки командование 49-го горного армейского корпуса приняло решение нанести решающий удар вдоль долины р. Кодор и выйти к восточному побережью Черного моря в районе Сухума. Благодаря предпринятым контрмерам, мужеству, стойкости и воинскому искусству советских бойцов и командиров противник был остановлен, а затем отброшен к Главному Кавказскому хребту. Тем не менее вплоть до начала 1943 г. основные кавказские перевалы, включая Клухор и Нахар, оставались под контролем немцев. Советские войска расположились к югу от самого перевала Клухор, немецкие же егеря занимали выгодные позиции на его седловине и прилегающих высотах, насквозь простреливая все подходы из минометов, станковых пулеметов и ручного стрелкового оружия. В условиях высокогорной зимы стороны не предпринимали активных действий, ограничиваясь периодическими выходами разведгрупп, взаимными обстрелами и ведением снайперского огня.

К началу 1943 г. стратегическая обстановка на южном фасе советско-германского фронта изменилась в связи с началом в этих местах широкомасштабного контрнаступления РККА. Войска Сталинградского фронта (1 января 1943 г. переименован в Южный фронт) вышли на рубеж Лозной – Приютное, создав угрозу изоляции всей немецкой группировки на Кавказе в случае успешного прорыва к Ростову-на-Дону. 3 января был освобожден Моздок, 4 января – Нальчик. В сложившейся ситуации удержание немецкими войсками перевалов Главного Кавказского хребта становилось бессмысленным, поскольку грозило им окружением и последующим уничтожением либо пленением. Опасаясь повторения Сталинградской катастрофы, Гитлер был вынужден согласиться на отвод войск группы армий «А» на новые рубежи обороны в районе Краснодара. Немецкие егеря стали готовиться оставить занимаемые позиции на кавказском высокогорье.

Исходя из сложившейся обстановки 9 января советское командование отдает приказ находившемуся на линии фронта 815-му стрелковому полку 394-й стрелковой дивизии 3-го стрелкового корпуса 46-й армии Закавказского фронта произвести разведку перевалов Клухорского направления. Незадолго до того, 3 января, советские летчики обнаружили в окрестностях перевала шесть землянок и как минимум до 10 солдат противника. С 6 по 9 января перед фронтом 815-го стрелкового полка велось наблюдение, вскрывшее наличие в данном районе мелких групп немецких егерей. В частности, 8 января на перевале Клухор было замечено шесть очагов пожара – горящих землянок, а на перевале Нахар были выявлены солдаты противника, открывшие по красноармейцам огонь из пулемета. 9 января в окрестностях перевала Клухор было отмечено движение группы из трех егерей с отметки 1320 саж. на отметку 1148 саж., при этом на советский пулеметный огонь немцы отвечали редкими ружейными выстрелами. Чтобы успешно выполнить поставленную перед полком разведывательную задачу, советское командование принимает решение (предварительно 10 и 11 января) ружейно-пулеметным и минометным огнем, а также демонстрацией наступления мелкими группами выявить уровень сопротивления немецких войск на ряде перевалов Главного Кавказского хребта, а также установить схему расположения огневых точек и живой силы противника. В результате огневых налетов РККА по перевалам Клухор, Нахар и Марух лишь с последнего немцы открыли редкий ответный ружейный огонь. Становилось очевидным, что отход егерей с перевалов Главного Кавказского хребта уже начался, однако на какой он стадии, оставалось неизвестно.

Разведка на перевалах Клухорского направления была возложена на усиленный огневыми средствами сводный разведывательный отряд, сформированный из бойцов и командиров 815-го стрелкового полка и 1-го отдельного горнострелкового отряда (ОГСО). Из-за вероятности оставленных противником на рубеже его боевого охранения минных заграждений и дзотов отряд сопровождала саперная группа. Личному составу отряда было приказано вести разведку в направлении ущелья реки Южный Клухор, а также отметок 1148, 1617 и 1320 саж. Ближайшей задачей являлось уничтожение немецкого боевого охранения от отметки 1148 саж., последующей – разведка сил и средств противника на отметках 1617 и 1320 саж.

(Окончание в следующем номере)

Николай МЕДВЕНСКИЙ,

научный сотрудник АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА